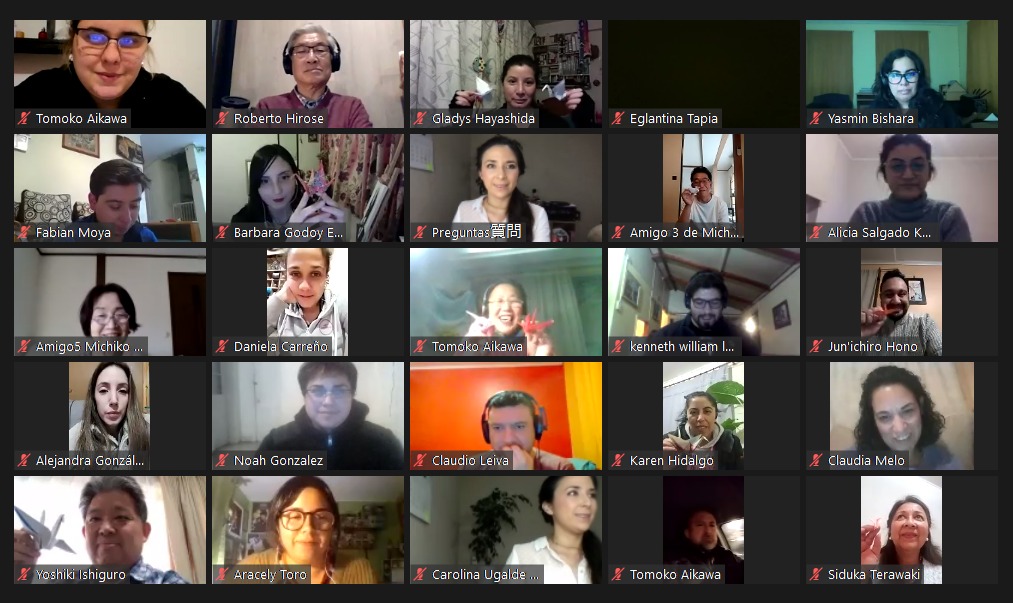

第28回目の証言会は、チリのバルパライソ日系人協会主催し、約60人が参加しました。

今回証言してくださったのは、1929年東京に生まれ、16歳のとき広島で被爆された服部道子さん。ご自身で描かれたという、絵を交えながら語ってくださいました。

「この町だけは安全だ」

服部さんは、1941年に船乗りだった父に連れられ、家族全員で東京から広島に越してきました。小学5年生のときのことでした。そんなとき、戦争がはじまりました。子どもたちは学校に通いながら被服廠で軍服を縫ったり、看護の勉強など、さまざまな役割が与えられました。広島は戦争開始以来、大きな空襲が少なかったことから、市民の間では「この町だけは安全だ」という噂が広まっていました。

「やられた!さよなら!」

1945年3月、女学校を繰り上げ卒業させられ看護婦として働き始めました。8月6日もいつもと同じように出勤していました。ぎらぎらと太陽が照りつける夏らしい朝のことでした。防火水槽の水を替えようとバケツを持って軍曹の後について歩いていたその時―

「ピカーッ」っと目が失明しそうなほどの光を感じたと思ったとたん、

「ドーン」と、鼓膜が破れるくらいの大きな音が響きました。

「やられた!さよなら!」とっさに心の中で叫び、気を失いました。幸い服部さんにけがはありませんでした。しかし、目覚めると周囲の様子は変わり果てていました。

この世のものとは思えない光景

避難した防空壕内ではけが人が、うめき声をあげていました。広島の街はまるで火の海のようで、渦巻いて赤く燃え盛っていました。人々の髪は爆風によって逆立ち、皮膚は肩から手首に垂れ下がって、まるでお化けのように腕を前にして歩いてきました。

「助けて…助けて…」と細く弱々しい声で助けを求めながら―恐ろしくて逃げまどいました。

忘れられない少年

服部さんは過酷な救護活動の中での忘れられない出来事を語ってくださいました。

身体が丸焦げになった少年の唇を、水を含ませた脱脂綿で拭ってやりました。

「おいしい…。我慢しなきゃね。日本は勝つよね。ありがとう…」と何度も何度も言いました。

少年の言葉を話す服部さんの声は震えていました。

「地獄を見た者として、被爆者として世界に語りかけています」

あの日、キノコ雲の下にいた服部さんは核兵器を「絶滅だけを目的とした、悪魔の兵器」だと強い口調で語ります。被爆者であるご自身には、核兵器の恐ろしさを世界にアピールしていく役割があると言います。

「あの日のことは一度も忘れたことがありません。私は、91歳までも命を授かって生きながらえていることの申し訳なさと罪悪感すら感じて生きてきました。使命と思いながら「あの日」の本当の体験談を、あの手この手と工夫しながら一人でも多くの人々に伝えたいと継承活動に励んでおります。」

あの時に比べれば何でもできる

参加者からは沢山の質問があがりました。ラテンアメリカ各国で、日系人のコミュニティー/繋がりを強める活動をしている打村明さんの取りまとめる中で、特に感情や心理にまつわる質問や、絵に関しての質問が多い印象でした。

司会の打村明さん

「辛い戦争を体験して、それを乗り越えて前に進むことができた、その強さとは?」

この質問に対し、服部さんは「あの時に比べれば何でもできる。原点はあの日のこと。令和に入ってから三回もの手術を乗り越えてきた。」と、力強く答えていました。

自身も日系人で、バルパライソ日系人協会・代表の鈴木サンチェスはるこさんは、「日系人として学ぶことがたくさんある」と、服部さんへの感謝の気持ちを述べられました。

バルパライソ日系人協会・代表の鈴木サンチェスはるこさん

絶対に戦争をしてはいけない

「あの戦争を理解し、自分の身に置き換えて考えてみることが平和への一歩です。」

被爆証言を聞く度、自分があの戦争を理解したつもりになっているような気がしていました。その時の光景や音、匂いなどは、壮絶な体験をされたご本人しか分かりえないのに―。そう思って想像することから逃げていたような気がします。だからこそ、自分の身に置き換えて考えることが平和への一歩である、という服部さんから頂いたメッセージは、今後このプロジェクトを通して世界に被爆証言を発信していく上での新しい視点を得たような気がしました。

おりづるワークショップ

最後に平和を願いながらおりづるを折りました。チリのバルパライソ日系人協会では過去に3回広島に贈ったり、パンデミックからの回復を祈ったりするために、千羽鶴を折っていたそうで、皆さんとても上手に作っていました。

チリの皆さん、はっちゃん(服部さん)!Gracias! ありがとう!